魚を捌き方を教えながら包丁の研ぎ方も指導しているリッキーです。

正しい砥石を研ぎ方がわからない!

上手に包丁を研げない!

という人も多いと思います。

実際包丁の研ぎ方が違っていて一時的にしか切れない丸刃ににしちゃっている人多発しています。

答えを言っちゃうと包丁を立て過ぎなんですね。

もう少し寝かせて研がないといけないのにチャチャと先だけ解いていくのですぐ切れない丸刃にちゃうんです。

今回正しい包丁の研ぎ方を解説してみたいと思います。

写真を付けて解説しているのでぜひ最後までご覧ください。

目次

包丁が切れなくてお悩みの方必見!

そもそも魚を研ぐ砥石はちゃんとした砥石を使わないといけないです。

簡易的なものもありますが気休め程度にしか研げないでしょう。

例えばこんなもの。

家庭用で使うにしても魚を切る包丁には少し簡易すぎるかもしれません。

やはり本当に切れ味良くしたいなら普通の砥石を使って研いだ方がいいでしょう。

ここは覚悟を決めて一から砥石で包丁を研ぐ方法をマスターしてみませんか。

料理を頻繁にする人は一度覚えておいた方がいいと思います。

切れ味のいい包丁を使うと料理も楽しくなりますから。

包丁研ぎの下準備

さっそく包丁の正しい研ぎ方解説していきます。

そもそもあなたの持っている包丁はどんな包丁でしょうか?

出刃包丁、柳刃包丁、三徳包丁

包丁といってもいろいろあるものです。

魚といえば出刃包丁ですが最近使い難いので仕事でも両刃の洋包丁(牛刀)を使うことが多いのがトレンドです。

そう言う魚屋さん増えていると思います。

みなさんはほとんどステンレスの包丁を使っているのではないでしょうか?

ちゃんと切れるのであればそれで十分ですよ。(これから切れるようにするという意味)

出刃包丁のような和包丁(片刃で柄が木製)や洋包丁(両刃で柄が木製でない)を使っている方もいられるでしょう。

刺身包丁を持っていられたら素敵ですね。

解説書を見るといろんなタイプで研ぎ方パターンを分けていますが家庭用で使うならここで紹介する一つだけ覚えればいいですよ。

ちなみ下で解説するのは片刃用の研ぎ方です。

ただ両刃だったとしても片方だけ研いでいくと片刃に近いものになりますから同じように考えればいいです。

リッキーの仕事で使う包丁は洋包丁(両刃)で片方だけしか研いでいませんが全く問題ありません。

ただここで言いたいのは削るのは刃の面ということです。

というのも刃だけチャチャチャと研ぐ人います

これをすると丸刃になります。

丸刃になるともう修正効きません。

使いにくい包丁になってしまうのです。

なので刃の面の全体を平らに研いで欲しいのです!

刃の全体を平らにするというイメージでやると先に頭に入れておいてください。

砥石の説明

次は砥石の説明です。

砥石っていろいろあってわからないですよね。

どれを選んだらいいのか悩むところだと思います。

通常は#の後の番号で区別します。

#200とか#1000とか数字が大きい方が粒子がきめ細かい砥石になります。

ところで実はその辺に落ちているレンガで包丁をチャンと遂げます!

これ本当の話です。

実際リッキーやったことがあってチャンと研げてました。

レンガにも目の荒い細かいあると思います。

先に荒いのを使って後で細いのでやればちゃんと研げるんですよ。

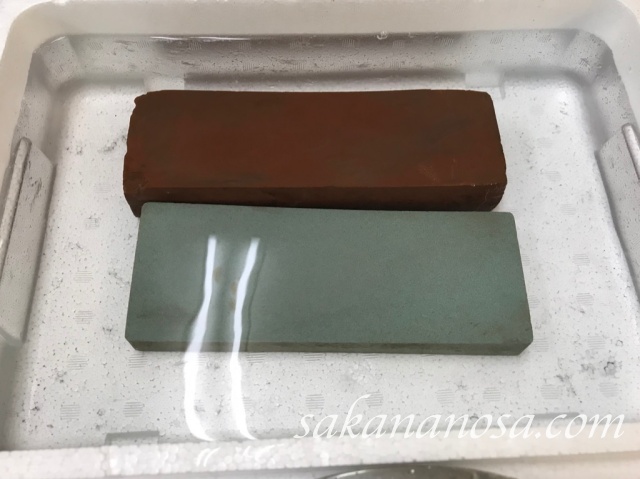

使う砥石の種類は2つだけで十分

中砥石(左)と荒砥石(右)の2種類

とは言ってもやはりちゃんとしたものほしいですよね。

ということで、おすすめの砥石紹介します。

必要なのは2個だけです。

中砥石と荒砥石

これだけでいいです。

この二つがあれば十分で、これより細かい「仕上げ砥石」は入りません。

仕事で刺身をする人が使う砥石と考えてください。

家庭で仕上げをしたからといって切れ味は変わりません。

これは職人ならともかく家庭では自己満足の意味しかありません。

で、リッキーが使っている砥石も上の2つだけです。

メーカーは「キングデラックス」一択です。写真は業務用ちょっと大きめのもの。

普段からチャンと研いでいる人なら中砥石1種類でもなんとかなりそうですが、何もしてないよという人はやはり荒砥石から必要でしょう。

大きいですが高さがないと研ぎにくいです。

下にアテをすればいいのですがわざわざアテを買うまでもないのでこの高さが使いやすいです。

とはいっても使い込めば薄くなるので本当はアテがあった方がいいのかもしれません。

荒砥石は#240〜400

荒砥は粒子が大きい砥石です。

その分よく削れるので包丁の初期メンテや極端にヘコんだものに修正かけるときに使います。

いつも最初にこれを使います。

中砥石は#1000

少し粒子の小さめな砥石です。

業務で使うので ↓ これを使っています。

そんなに高くないので家庭で使ってもいいと思います。

Amazon通販で簡単に買えます!

#の番号で見るとわかりやすいですよ。大きい方が粒子が細かくなります。

AmazonやYahooでも販売していると思うのでベージを貼っておきます。写真は大きくサイズなのでもう少し高いと思います。

両方兼ね備えた砥石

一応家庭用に都合の両方兼ね備えた商品も紹介しておきます。

私は使ったことないですがこれは便利かもしれません。

研ぐ前に砥石を水に沈めておくのがポイント

砥石を30分くらい前から水につけます。

砥石に水分を含ませるためです。

これをしないと研いでる最中に水気が切れて研ぎにくくなります。

実践編 実際に研いでみましょう!

さあ、ここから本コースです。

包丁の研ぎ方を説明しておきます。

ということでここからは実際の写真を見ながらやっていきましょう。

すみませんが今回右利きの解説になります。左利きの方(左利き包丁)は逆にしてみてください。

家庭用なので片刃も両刃も基本にように考えていいです。

研ぎ方については荒砥→中砥石の順でやりますが内容は同じなので解説は画像の多い中砥石中心にさせてください。

ここでは右利きの人を想定して説明します。

包丁を研ぐ全体の流れ

まずは全体の流れを確認しましょう。

砥石の置き方

砥石の下にタオルをあてを縦に置きます。

包丁の砥石に当てる角度

包丁の刃を下にして刃先が上になるように斜め45度に砥石にあてます。

研ぎ方1

包丁の先を砥石の左側のヘリと平行に20回ほど上下させます。

砥ぎ方2

包丁の刃元を砥石の右側のヘリと平行に20回ほど上下させます。

研ぎ方3

包丁の真ん中を砥石の真ん中にあて10回ほど上下させます。

研ぎ方4

包丁を反対にして STEP3〜5を繰り返します。

各10回ほどで良いです

研ぎ方5

これを2回繰り返して完了

先に荒砥石から研ぎます。

砥石の下には滑り防止用に捨ててもいいタオルを敷いてください。

※詳しくは↓中砥石のところで詳しく解説します。やり方は全く同じです。

次に中砥石を研ぎます。

中砥石の写真がたくさんあるのでこちらで詳しく解説しますね。

まずは刃先から。砥石の左側のフチに沿って動かします。

包丁を斜め45%ほどにして前後20回。

写真にはないですが砥石の下に捨てても大丈夫なタオルを敷いてやると安定して危なくありません。

歯を立てるのでなく面を削って平らにする感じ

斜め45度というと大体コイン2枚分挟むような感じで、

結構寝かせる感じになります。

で、包丁の刃を立てるのでなく面を平らにする感じで。

そのあと包丁の刃元をこれも砥石の右側のフチの沿って20回ほど前後に動かします。

左手は指先を添えるという解説書もありますが私は怖いので手の平の根元ので押さえて動かしています。

こんな風に、

大体40回ほど研ぐと包丁の反対側にかえりという鉄屑みたいなものが反対側にできます。指先でやさしく触って確認してください。ひっかります。

ここで補足ですが、刃先と刃元だけでなく刃中にもしっかり力を入れましょう。そうしないと刃が一直線になリません。なので結局リッキーは真ん中も砥石当てたりしています。

包丁の反対側を研ぐ

そしたら今度は包丁を反対にしてそのカエリを研いで落とします。

砥石に真横にしておきます。

今度も3箇所に分けて整える感じで研ぎます。

さらにもう一回包丁を最初の面からから同じように研ぎます。最低でも2回はしてください。

切れるようになったかどうかの確認

包丁を持って刃に指を当て横に軽くずらして鋭く研げている確認します。間違っても縦垂直に動かさないでください。切れてしまいます。

指でやるのも怖いので包丁の刃元をまな板の角ですべらせて切れ味を確認することもあります。むしろこれの方が実務では多いです。

切れないようならもう一回、切れるようなら水分をとって終了です。

うまく研げない人のこれができていない!

それでもうまく研げないですという人も結構います。

正確にいうと研げたつもりで違うやり方をしている人。

そんな方々に3点注意事項です。

研ぎカスを洗い流してはダメ!

それは研ぐときに研ぎカスを使ってますか?オリが出てきたらその都度水で流してませんか?

たいがい、包丁研いでも切れないという人は綺麗好きの人が多いです。

本来包丁は研いだ研ぎカスで研ぐものなのです。

↓ これが大事なのです!

それなのに汚れが出たとばかりに綺麗にしちゃうんですね。これでは研いでも研いでも切れ味が良くなりません。

先だけチャチャっと研ぐのもダメ!

研ぐときに包丁を立ててすぐに切れるようにするパターン

確かにすぐ切れるようになる気はしますがすぐ丸刃という状態になってすぐ切れなくなります。最悪使い物にならない可能性があるのがこの丸刃です。

現場の新人さんにも多いです。

刃の先端だけを研ぐのでなく包丁の面を研ぐイメージですると切れ味の良い包丁に仕上がります。

砥石の同じところばかりで研いじゃダメ!

まあ、楽なんですね。研いだ気にもなるし。ただ説明にもあったように包丁の3パーツに分けてそれぞれとがないと切れ味が良くなりません。

砥石も真ん中だけ凹んで使いにくくなるのでできるだけ砥石も全体を使うように意識してください。

こんなことで家庭でもできる包丁の研ぎ方案内させていただきました。

やっぱり切れる包丁で魚をさばけると気持ちいいですよね。

包丁を切れすぎてと怖いこわいと連発する人もいますが、そういう人にキチンと包丁研げるようになってからいってほしいものですね。

今回は包丁の研ぎ方という基本的なところご案内させていただきましたが、あくまで美味しい魚料理を作るためのものなのぜひ参考にしてみてください!

最後に

- 包丁(切れ刃)、砥石の全体を研ぐ

- 包丁を立てすぎない 面を研ぐイメージで

- 研いだオリ、カスで研ぐもの

ちゃんと研げるようになるとやっぱり切れ味が違いますよ!

これで是非家族のみなさんに、美味しいお刺身切ってあげてください!

それではみなさん今日はここまでです。

ご質問等はコメント欄か問合せページからお願いします。

最近は連絡いただける機会も増えて皆さんとの交流が楽しいです。

今回紹介した商品を最後に掲載しておきます。

上の2つは実際に使っているものなのでよかったらどうぞ。

【荒砥石】

【中砥石】

【家庭用2種類】

参考記事 魚をさばく主婦にオススメな包丁がこれ!使いやすくて重くない洋包丁「藤寅作」

<終わり>

今見ている資料によると、この記事の図が示す四角で囲んだ範囲は「しのぎ」じゃなく「切刃(きっぱ)」と言うそうです。「切刃」は「刃先」と「しのぎ」で囲まれていて、研いである面と研いでない面の境が「しのぎ」とのことです。

d(^^)

GO山麓さん、コメントありがとうございます。

ご指摘の点、枠で囲んだ部分は確かに切刃、切れ刃ですね。

不正確な表記にあたりますので直ちに訂正して図も差し替えします。

記事自体もリライト必要と考えています。

とても丁寧な文章でご指摘くださいまして誠に感謝します。

今後ともどうぞ付き合い程よろしくお願いします。

リッキー