みなさん こんにちは。

タイのアラのウロコ処理はどこまでされてますでしょうか?

売場に出す時はタイの頭を半分または細かく切ってカブト煮や潮汁用に出したりすると思います。

そのときウロコはどこまでとっているでしょうか?

対面で調理されているプロの方でもどこまでやったらいいか迷っている人多いと思います。

売場を見てもほとんどウロコをとってなかったりします。

今回タイのアラのウロコ処理をどこまですればいいかについて解説してみたいと思います。

わかりやすい動画もつけてありますので最後までご覧ください。

目次

鯛のアラのウロコ取りはここまでする

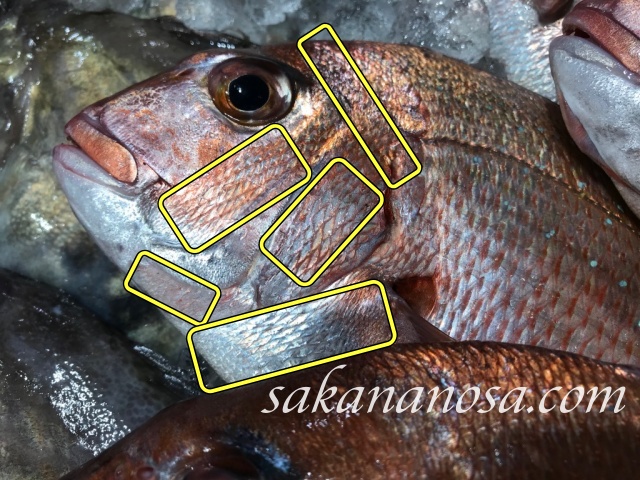

まずほ上記の写真をご覧ください。

タイのウロコは黄色い枠で囲った部分をすべて取り除いてください。

黄色い枠線で囲んであるところをしっかり取らないといけません。

結構やるところが多いと思うかもしれません。

どんなに忙しくてもここを取ってください。

タイを売る人の最低のマナーです。

またこうすることで店売りのタイのアラが売れるようになります。

逆にここまでしないとタイのアラは売れないでしょう。

自分でタイのアラ料理をすればわかると思います。

対面でやるとしたらほんの40秒ほどです。

1分かからないと思います。

実際、リッキーはお待たせすることもなくいつもここまでやっています。

もちろん、今までクレームはいただいたことありません。

いかがでしょう?

なんでここまでやらないければならないの?という人もいるかもしれません。

ここまで取らないと商品として成り立たないものなのです。

タイはアラ処理が大変

鮮魚対面などでタイを調理するときにどうしても避けて通れないのがアラ処理です。

タイの頭の処理です。

ウロコをとって頭を割ったり細かく切ったりすると思います。

これがなかなか大変なんですね。

ただ鮮魚対面ではほとんどのお客さんがタイのアラ(頭)を持っていかれます。

潮汁やカブト煮にするんですね。

主婦の方はこれがおいしいというのがわかっています。

ところがこのタイのアラの処理に手を抜くとお客さんから後で苦情を言われるのです。

また店の売場に並べてもウロコをしっかりとってないと全く売れないものです。

特に対面は早くしっかりウロコ取りをしないといけないのでそれなりにスキルが要求されるということになります。

どこまでウロコを取らないといけないのでしょうか?

正解が書いてある本や教科書ってあまりないんですね。

結構迷っている人が多いと思います。

それか全くウロコを取らないか。

今回はタイの頭のどこをどのくらいウロコを取るのか正解なのか解説してみたいと思います。

なかなかこういった地味な作業は公開されないのでこの機会にぜひ参考にしてみてください。

鯛のアラは大事な商品の一つ

鮮魚部門では必ずタイを扱います。

天然の時もあれば養殖のこともあるでしょう。

刺身で使うことがほとんどですがそのとき必ずタイの頭の処理というものが発生します。

タイのアラを処理して一つの商品にしたりもします。

というのも鯛のアラは「アラ炊き」や「かぶと煮」さらには「潮汁」など人気なんですね。

ところがこの鯛の頭の処理が大変なのです。

硬いし、鱗がいっぱいついてるし、切りにくいし鮮魚担当者泣かせなんです。

本気で捨ててしまいたいと思ったことが何度もあるほどです。

でも需要もあるしまた利益も取れるということもあって担当者はほとんど処理して売場に出していると思います。

小さなタイのアラは処分してもよい

とは言っても小さなタイの頭まで出していたら本当に時間がどれだけあっても足りないということになります。

基準としては、

6尾入以上から店に出す

1箱に6尾以上入っているものからアラとして商品化して売場に出せばいいと思います。

タイのトロ箱は4kg前後が多いと思います。

7尾、8尾入の頭は処分すればいいでしょう。

作業も大変ですし、大きい方がおいしいからです。

ただ利益を上げるためにやるよというのであればやって構いませんが生産性もちゃんと考えるのも大事です。

タイのアラのクレームは非常に多い

ところがこの「タイのアラ」という商品は非常にクレームも多い商品です。

だいたい言われるのが、

ウロコがいっぱいついてた!

なんでチャンととってくれないんですか!

といったクレームです。

別に鮮魚担当者もイヤイヤやっているわけではないでしょうが、この鯛のアラの処理が不完全なことがあります。

そもそも鯛のアラの処理の仕方を教えられていないというお店もあるのかもしれません。

また地域的にも取らないということがあるかもしれません。

ただタイのウロコをとらないアラはほどんど売れないです。

値段を安くしても売れないものです。

なのでお金に変えないといけないのであれば必ずタイの頭のウロコは取らないといけないでしょう。

どこまで取るかについても一回確認したほうがいいでしょう。

対面ではタイとタラのアラはお客さんほぼ持ち帰る

対面販売ではタイとタラは必ずアラをお客さんは持っていきます。

いらないと言われることはほとんどありません。

ほかの白身魚ではアラいらないよと言われるのに鯛だけはしっかりもっていかれるのです。

それだけ鯛のアラの需要は大きいものといえます。

タイのフィレ(カマ付き三枚おろし)にも頭がついている

鯛のフィレを使ったことのある人ならわかると思いますが本当なら身の部分だけでいいのですが頭もついてくることが多いのです。

まあ、頭なしだとそれなりに高くなるでしょうから頭があったほうがそれなりに割安ということなのでしょう。

そうするとバックヤードでも鯛の頭を処理しないといけないわけです。

しかしはっきりいって、通常の作業で鯛のアラのウロコを完全に落とすことは現実非常にむずかしいことだと思います。

どんなふうにするかは次の動画をご覧ください。

なかなか鯛のアラの鱗の取り方を解説している著作物や動画ってなかなかないものです。

たいして時間をかけずにここを全部のウロコをとっている様子がみられます。

詳細は動画YouTubeでチェック!

今回はみなさんにわかりやすいように動画を準備しました。

ぜひご覧いただいてご自身の処理の程度を確認してほしいです。

動画で柄で取ると連呼してますが正確には刃元です。

刃元をうまく使うとしっかりくっついているウロコもしっかり取れます。

対面でクレームを出さないコツ

タイのアラのクレームは本当に多いです。

それを回避するためにも対面で調理する際は最後にある一言を言い添えるのがポイントです。

「ここではウロコ完全に取りきれませんのでご自宅で湯通すると取りやすいのでよろしくお願いします。」

この一言を言い添えるのが大事なのです。

これは動画の中でも案内しています。

電動ウロコとりオススメ

大量にタイをおろすなら電動ウロコ取りがオススメです。

実際市場などでは使われています。

ネットで買う市場仲買も多いようです。

参考までに人気の電動ウロコ取り器を紹介しておきます。

一般的に使われているのはこのウロコ取り器です。

水洗いできるタイプもあります。

最後に

タイのウロコを取らずに出しているお店もあるのはわかっています。

まあいくら値段を安くしても売れないでしょう。

商品として不完全だからです。

家でタイのウロコ取りをすると台所が大変なことになるからです。

でも本当は買いたい人も多いんだと思います。

ここはお客さんファーストであるべきですね。

せっかくの商品ですしね。

やはりウロコはお店で取るべきです。

※記事の中の写真で鱗つけたまま鯛をおろしたものがあります。一般的には鱗をひいてからおろすやり方だとおもいますが鱗つけたままおろすやり方も便利なのであえて掲載しました。

<終わり>

コメントを残す