毎日刺身を作っているとうまく行ったというときもあれば納得いかなあと思うときもあると思います。

主婦がたまに刺身を作るときでもなんとかお刺身切れることは切れるんですがもう一つプロのようにうまくいかないなあと悩んだりすることもあると思います。

みなさん食べる人に喜んでもらおうと思って作るわけですからなんとか頑張ってほしいものです。

刺身は繊細なものでセンスが必要なものなのかもしれません。

大きなスーパーマーケットではチャンとお刺身のカリキュラムがあってそこで教えてもらえます。しかし細かい技などまで教えてもらえると限りません。

また、一般の方々がそういうことを習う機会すらがなかなかないわけです。

「魚のことをわかりやすく」をモットーとしている「さかなのさ」ではその悩みをなんとか解決してあげたい気持ちでいっぱいになるわけです!

そんなことで「さかなのさ 」では前回このような記事を作りました。

参考記事 もっと刺身上手くなりたい!誰も教えてくれない7のポイント

時間のある方はこちらの方からご覧ください。時間のない方はこの構図をしっかり覚えていただけるだけでもきれいなお刺身作れます!

要は刺身はポイントを押さえてやれば上手になっていくのものなのです。

上記記事の中では刺身の構図の部分が少し解説が足りなかったと思います。

ということで今回「さかなのさ 」ではお刺身の構図というものをあらためてクローズアップしてどうやってきれいにお刺身を作れるかご案内したいと思います。

刺身の構図とは

刺身の構図とは簡単にいうとお皿やトレーの中に盛り付けする刺身のバランスをとったパターンです。縦と横ときには斜めの線を使ってパターンを取ります。

写真を撮る人や絵を書く人はお馴染みの言葉ですね。

刺身もそれと同じでトレーをキャンバスと見立てて、その中に刺身用に切ったものをどう配置するかということが刺身全体をきれい見せる上で大事になります。

変な話、切り方が下手でも並べ方が上手であれば刺身がきれいに見えるということはよくあります。

要はバランス良く並べれば全体がきれいに見えるのです。

構図といっても刺身の場合はパターンも限られているので覚えるのは難しくありません。

それでは具体的に見ていきましょう。

起点と平行線が大事

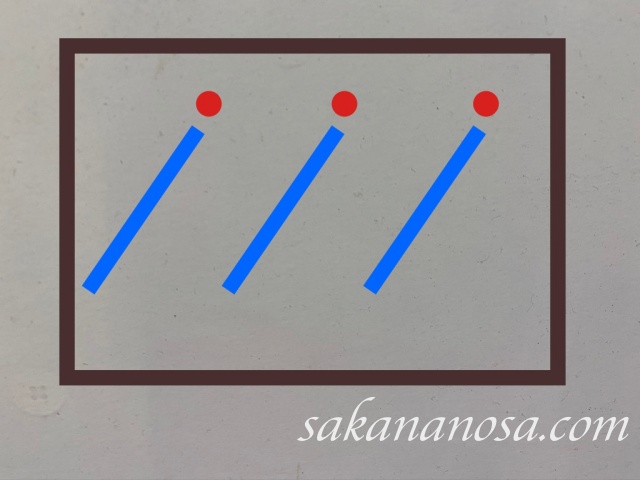

そこでまず基本的なツールをご確認ください。

それは、

起点 ●

平行線 //

です。

これを頭の中でイメージしてもらいたいのです。

画像で説明するとこういうことです。

先の方はバラバラになっても問題ありません。というか先を揃えようとするとかえってバランス取れなくなってしまします。

元さえ規則正しく並んでいればキレイに見えるので大丈夫です。

くれぐれも先の方を起点と考えないようにしてください。

5つのパターンと実例

なかなかこうやって構図を用いてお刺身の作り方解説しているブログや動画はあまりないと思います。赤い起点と平行な青い線という考え方もリッキーオリジナルです。

それではみなさん楽しみながら5つの構図をどうぞご覧ください。

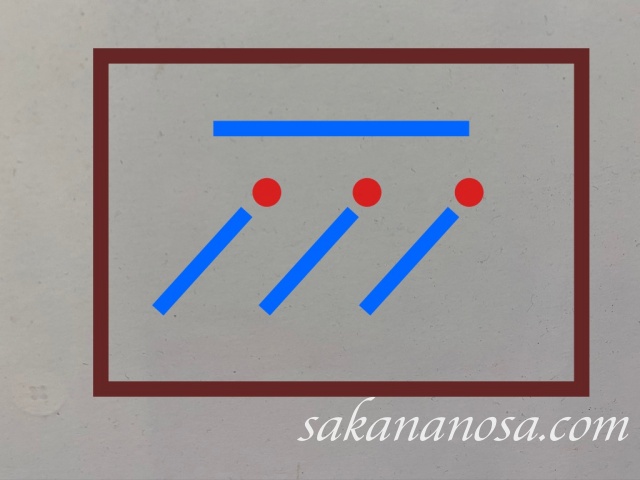

【図と写真の見方】

まず図の中の赤い起点の位置と並行に並んでる青い線をよくみて頭に入れてください。頭にイメージできたらその後にその下の写真を見てください。あっていればOKです。

というか今回は模範の写真を用意したので下に置いてある写真と合うようになっているはずです。

そして覚えるのは写真でなく図の方ですよ!

それを他の刺身を見るときに覚えたイメージを合わせてみると上手い下手がわかるようになります。

パターン1 刺身2点盛合せ

これが基本中の基本パターンと言えます。

青い線が規則正しく並行になって見えれば成功です。赤い起点は上下しないように確認してください。

↓ ↓ ↓

↑ 起点がそろってますね。平行線もスッとなっています。

刺身としては地味ですが平行線がキレイにそろってスッーとしています。

左側の切身の間隔がそろってってキレイに見えますが、右の切身の線特に一番手前が曲がっているのでキレイに見えないのわかります?

パターン2 刺身3点盛合せ

↓ ↓ ↓

ちょっと手前が空いてしまっているのが気になりますが線が揃ってキレイに見えます。

あと、光物(青魚)なんかはこのように切身を細くして等間隔に詰めるようにして並べるとキレイですね。これは初心者でもできる技です。

パターン3 流れ単品盛り

これは単品の作り方です。

刺身を流れるようにスジで盛り付けるやり方です。

アジやトビウオなど中骨を取って背と腹に分ける場合の盛り方。

細い部位をキレイに大きく見せる点でメリットがあります。

ただ盛り付けセンスが必要になる場合で簡単なようで難しい盛り付け方といえます。

並行に並べるやり方もありますが右上を起点にして広げるようにバランスをとっていきます。

↓ ↓ ↓

とびうおの中骨を取ったとき、このパターンで作ると目を引きます。

同じようにサヨリでも可能です。

こんな感じにできれば成功と言えるでしょう。

サヨリも通常は半切りの短冊にして盛り付けること多いかもしれません。

しかしこうやって4筋並べると迫力出ます。

パターン4 刺身5点盛り

↓ ↓ ↓

お刺身の種類が増えれば増えるほどバランスが難しくなっていきます。

列の揃いと縦のずらしがポイントです。

ここについては別途解説した方が良さそうです。次回別の記事を用意しますね。

パターン5 姿造り&昔風単品

ちょっと姿造りのいい写真が見当たらなかったので単品で解説しますが上の写真に頭と尾をつけたイメージで考えて貰えば姿造りになります。

これは少しバランスが難しいですがポイントは上の一列です。腹の方をおくと良いです。

それに対して下の3筋が左背2つ続けて一番右に残った腹の部分を置くと座りがいいと思います。いずれも上を起点に広がるように流すのがキレイに見せるコツです。

手本にならない刺身

今のをご覧になった後でこれらの刺身を見ると違和感を感じるかもしれません。

上の写真の刺身は各刺身の配置も規則性もなく起点もバラバラなので上手に見えません。

また下の写真の刺身は皿の大きさもあってなくちょっとひどいお刺身ですね。

目が慣れてくるとわかるようになると思います。

まとめ

何気に作ってもお刺身は上手になりません。

構図をしっかり決めてから刺身することが大切です。

この5つのパターンを覚えてしまえば後は応用でいろんなパターンに対応できるようになるのでスキルがさらに上がること間違いありません。

このたった5つだけのパターンを覚えさえすればいいのです。

もう一ついうなら切り口の幅、切身の幅それぞれを等間隔に並べるというものきれいに見せるコツです。

ここでも規則正しい美しさを表現しましょう。

さあ、ここまで読んだらお刺身つくてみたくなりませんか?

自信ついてきませんか?

是非チャレンジしてみてください。

今ここで覚えた技を使ってキレイでおいしいお刺身を家族の人に食べさせてあげてくださいね。

そしてもし上手くできたら教えてください。

ここのコメント欄でいいので声かけてください。

問合せのメールアドレスに画像でも送ってもらえるとなおうれしいです。

みなさんの笑顔をみれるのがリッキーも嬉しいです!

<終わり>

参考記事 もっと刺身上手くなりたい!誰も教えてくれない7のポイント

参考記事 自分でさばいて刺身にしたい北陸の魚7選 5月下旬編